本サービスは、一から本格的にDXを進めることによって会社を継続的に顧客価値を創出する体質に変換したいという企業向けのサービスです。

本サービスは、実践!DX(デジタルトランスフォーメーション)に従って進めます。

コンセプト

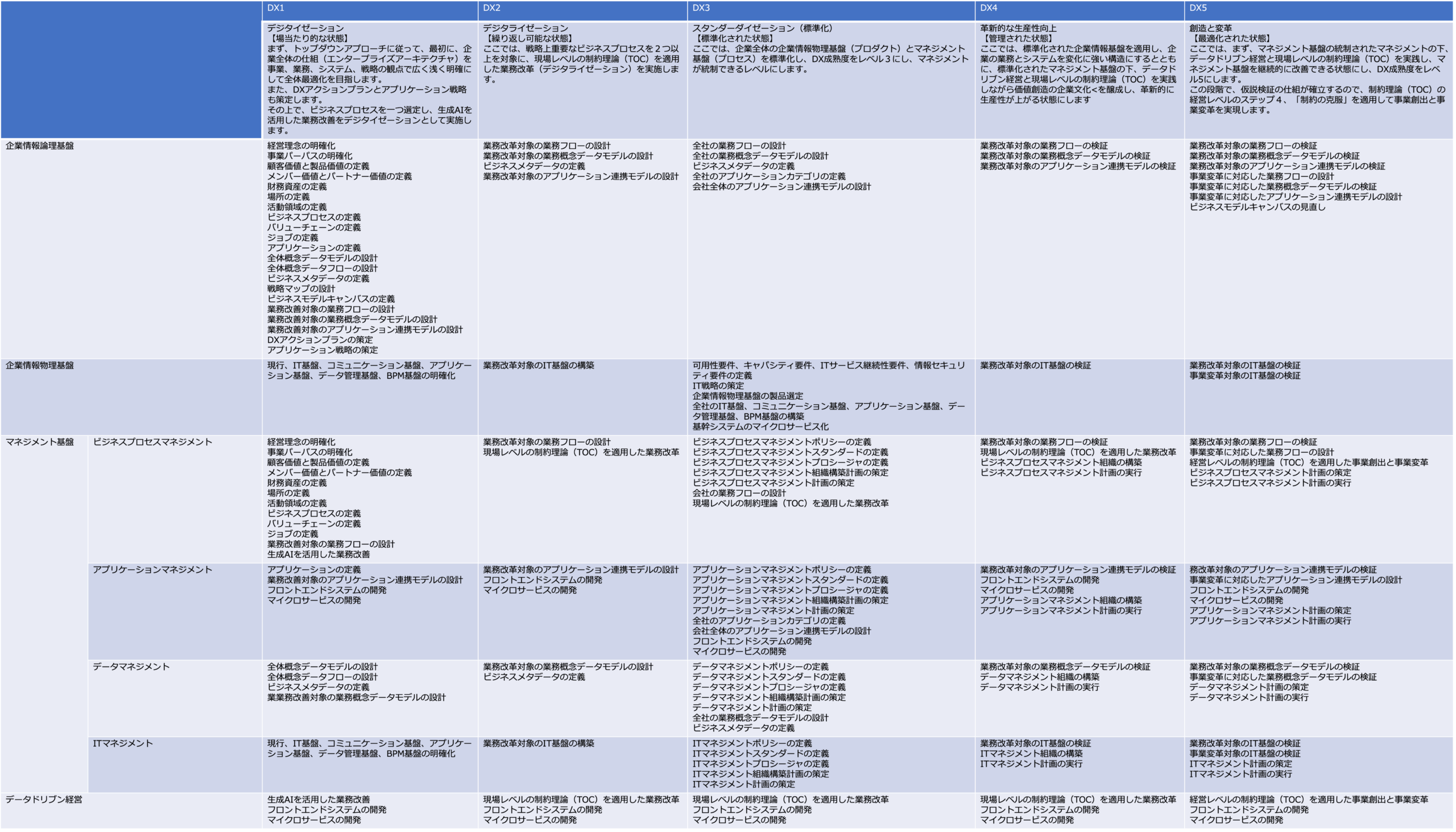

本サービスでは、DXを次のDX1からDX5までのフェーズに分けて段階的に進めます。

これは、DX1からDX5で何を実現するのか、企業情報基盤、マネジメント基盤、データドリブン経営に分けてまとめた表です。

これをDXマトリクスと呼びます。

ここでは、具体的な説明をする前に、まず、DXをなぜ次の順で進めるのか、それぞれの段階で何をするのか、そのコンセプトについて説明します。

まず、この順番の考え方ですが、大きく5つあります。

- DX成熟度

一つは、DX成熟度です。

DX成熟度は次のようにレベルアップします。- 場当たり的な状態 (Initial):まずやってみる

- 繰り返し可能な状態 (Repeatable):最低2回繰り返す

- 定義された状態 (Defined):プロセスとプロダクトを標準化する

- 管理された状態 (Managed):プロセスとプロダクトを管理する

- 最適化された状態 (Optimized):プロセスとプロダクトを継続的に改善する

- デザイン思考経営におけるDXのアプローチ

次に、「デザイン思考経営におけるDXのアプローチ」で示している- トップダウン

- アジャイル

- スモールスタート

です。

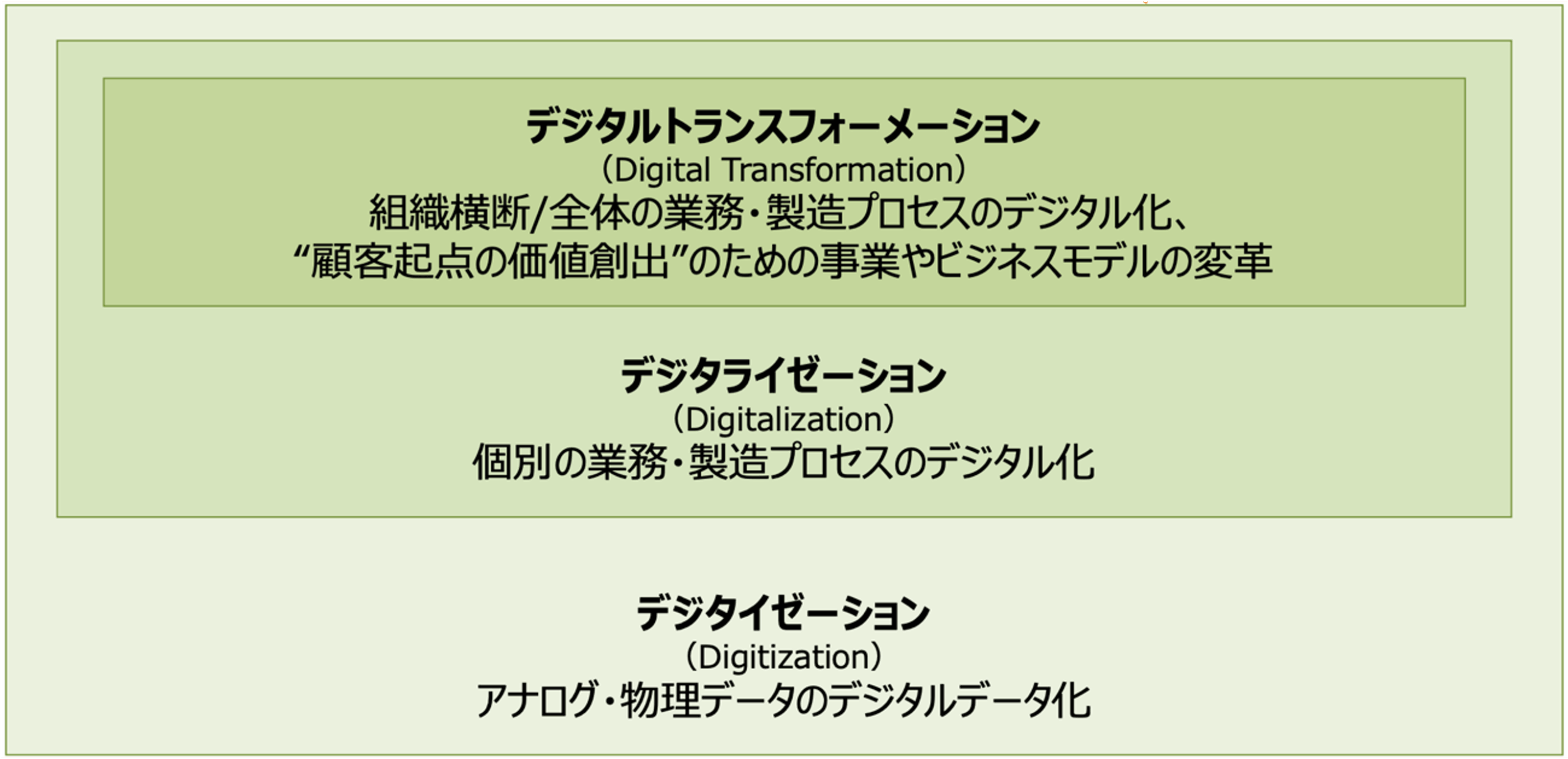

- DXまでの3つの段階

次に、経済産業省が「DXレポート2」で示しているDXまでの3つの段階です。

なので、DX成熟度、および、DXアプローチのスモールスタートを考慮して、デジタイゼーション→デジタライゼーション→デジタルフォーメーションという順で進めます。 - DXで取り組むべき3つの分野

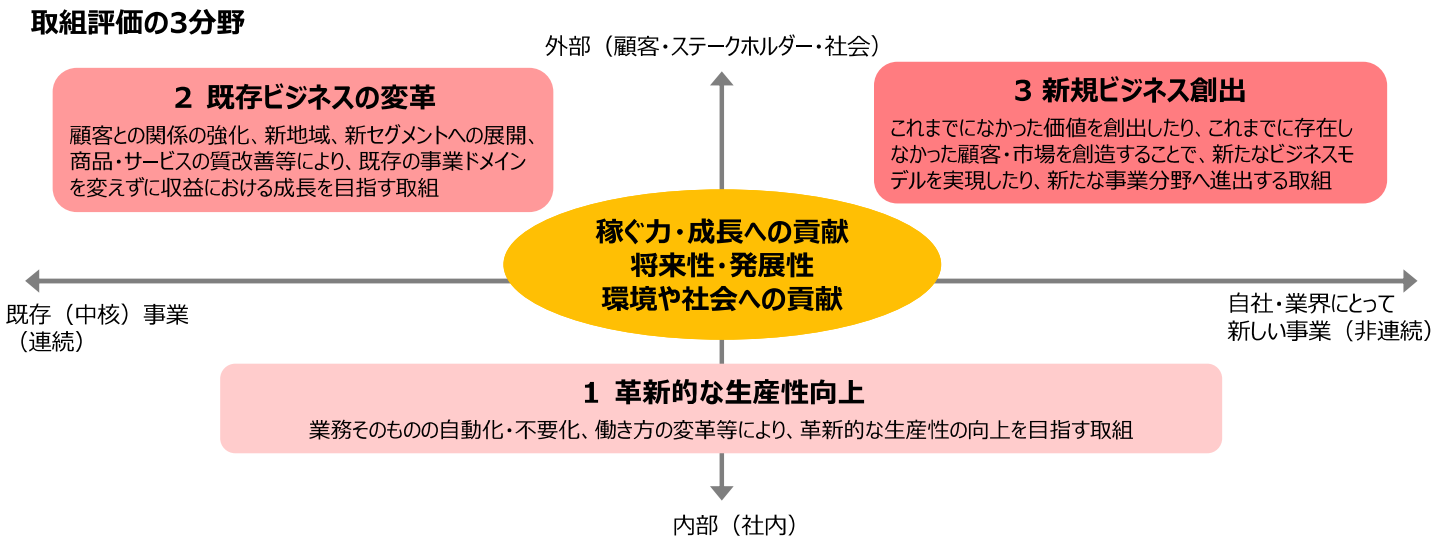

次に、経済産業省が「DX調査2020」で示しているDXで取り組むべき3つの分野です。

DX4の革新的な生産性向上とDX5の創造と変革は、この3つの分野を表しています。 - DXによって企業が目指すべき姿・DX戦略マップ

最後が、「DX(体質変換)によって企業が目指すべき姿」、および、DX戦略マップです。- 仮説検証の仕組

- 変化に強い構造

- 価値創造の企業文化

デジタイゼーションとデジタライゼーションの後、すぐに、デジタルトランスフォーメーションに進むのではなく、まず、企業全体の企業情報基盤(プロダクト)とマネジメント基盤(プロセス)を標準化し、DX成熟度をレベル3にし、マネジメントが統制できるレベルにします。

次に、本各的に、デジタルフォーメーションを進めるのですが、まず、企業の業務とシステムを変化に強い構造にするとともに、価値創造の企業文化を醸成し、革新的に生産性を上げた上で、データドリブン経営による仮説検証の仕組によって事業創出と事業変革を実現します。

DX1:デジタイゼーション

まず、紙のデータをデジタルデータ化するデジタイゼーションを実現します。

ただし、DXアプローチのトップダウンアプローチに従って、最初に、企業全体の仕組(エンタープライズアーキテクチャ)を事業、業務、システム、戦略の観点で広く浅く明確にして全体最適化を目指します。

その上で、戦略上、どのビジネスプロセスを優先的にデジタイゼーションするか決めるようにします。

なぜ、一度にデジタライゼーションしないかというと、まず、やってみて小さな成功体験を積み重ねるというスモールスタートで進めるためです。

デジタイゼーションは、業務改善になります。

ここでは、生成AIを活用した業務改善について学習します。

それから、この段階で、ビジョンとしてDXアクションプランを策定するとともに、どのアプリケーションにマイクロサービスを適用し、どのアプリケーションに業務パッケージを適用するかというアプリケーション戦略を立案します。

DX2:デジタライゼーション

次に、データドリブン経営と、制約理論(TOC)の現場レベルのステップ2と3、つまり、制約の改善、制約への適合を実践することで、戦略上重要なビジネスプロセスを2つ以上デジタライゼーションします。

現場レベルの制約理論(TOC)は、業務改革になります。

デジタライゼーションでは、制約理論(TOC)を適用した業務改革について学習します。

これによって、2回以上デジタル化を繰り返すことになるので、DX成熟度レベルがレベル2、繰り返し可能な状態になります。

DX3:スタンダーダイゼーション(標準化)

DX2までで、デジタイゼーション、デジタライゼーションが実現できたので、本格的に、デジタルトランスフォーメーションを進めることができますが、その前に、企業全体の企業情報物理基盤(プロダクト)とマネジメント基盤(プロセス)を標準化し、DX成熟度をレベル3にし、マネジメントが統制できるレベルにします。

なお、企業全体の企業情報物理基盤(プロダクト)の標準化とは、IT基盤、コミュニケーション基盤、アプリケーション基盤、データ管理基盤、BPM基盤のプロダクトを企業全体で統一的に整備することです。

アプリケーション基盤を構築する一環として、ストラングラーアプリケーションパターンを適用して基幹システムをマイクロサービス化します。

DX4:革新的な生産性向上

ここから、本各的に、デジタルフォーメーションを進めるのですが、まず、標準化された企業情報基盤を適用し企業の業務とシステムを変化に強い構造にするとともに、標準化されたマネジメント基盤の下、データドリブン経営と現場レベルの制約理論(TOC)を実践しながら価値創造の企業文化を醸成し、革新的に生産性が上がる状態にします。

この段階で、企業情報物理基盤が確立され、マネジメント基盤の統制されたマネジメントが実行できるので、DX成熟度がレベル4,管理された状態になります。

DX5:創造と変革

DX5では、まず、マネジメント基盤の統制されたマネジメントの下、データドリブン経営と現場レベルの制約理論(TOC)を実践し、マネジメント基盤を継続的に改善できる状態にし、DX成熟度をレベル5にします。

この段階で、仮説検証の仕組が確立するので、制約理論(TOC)の経営レベルのステップ4、「制約の克服」を適用して事業創出と事業変革を実現します。

DX5では、仮説検証の仕組、変化に強い構造、価値創造の企業文化が実現され、企業が継続的に学習し、環境の変化に適応して進化する組織になることを目指します。

内容

本サービスは、次の順で実施します。

DX1:デジタイゼーション

記事「DX1:デジタイゼーション」を参照してください。

DX2:デジタライゼーション

記事「DX2:デジタライゼーション」を参照してください。

DX3:スタンダーダイゼーション(標準化)

記事「DX3:スタンダーダイゼーション(標準化)」を参照してください。

DX4:革新的な生産性向上

記事「DX4:革新的な生産性向上」を参照してください。

DX5:創造と変革

記事「DX5:創造と変革」を参照してください。

進め方

お客さまの実際の業務を題材にして、

1回2時間のセッション(5名まで)×N回をワークショップ形式で進めます。

※回数と日時は事前調整させていただきます。

ご費用

場所

オンサイトかオンラインで実施します。

オンサイトで研修を実施する場合、グループ演習ができる場所と、ネットワークで情報を共有できる研修用PCが必要になります。

オンラインで研修を実施する場合、グループ演習ができるWeb会議システムと、ネットワークで情報を共有できる研修用PC(イアホン含む)が必要になります。

お問合せ

企業の担当者の方へ

一度、詳細をご説明いたします。

お問い合わせは以下のメールアドレスにお願いいたします。

culnou_dx@culnou.com