本サービスは、データドリブン経営によって業務改革・改善や事業変革がしたいという企業向けのサービスです。

コンセプト

データドリブン経営とは、

社員一人ひとりが

データとAIなどのデジタル技術を活用して

仮説と検証を繰り返し

自律的に業務課題を解決することができる

科学的マネジメント

のことです。

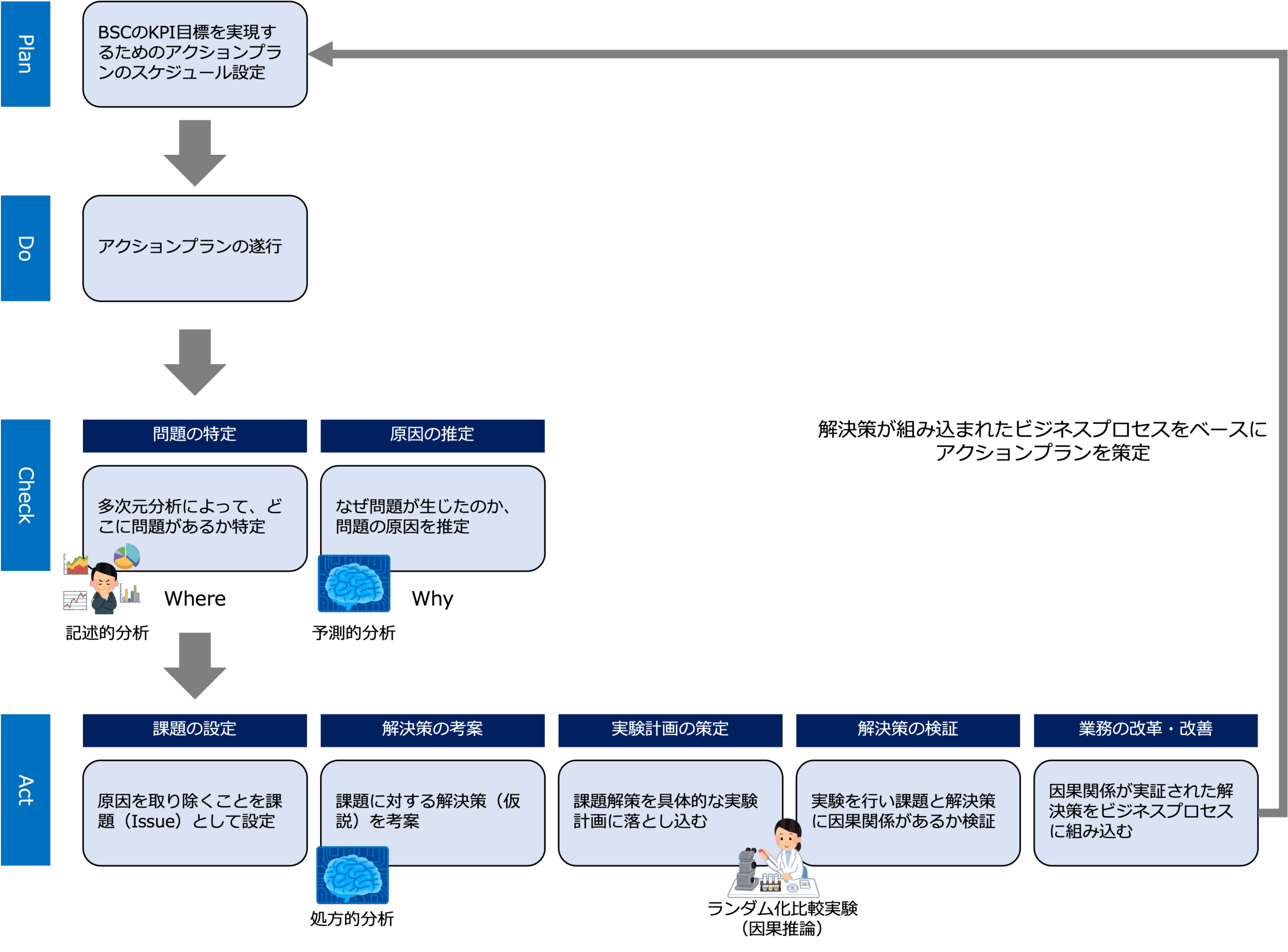

下図、データドリブン経営のマネジメントサイクル(PDCAサイクル)です。

通常のマネジメントサイクルとどこが違うのかを見ながらデータドリブン経営の特徴について見ていきましょう。

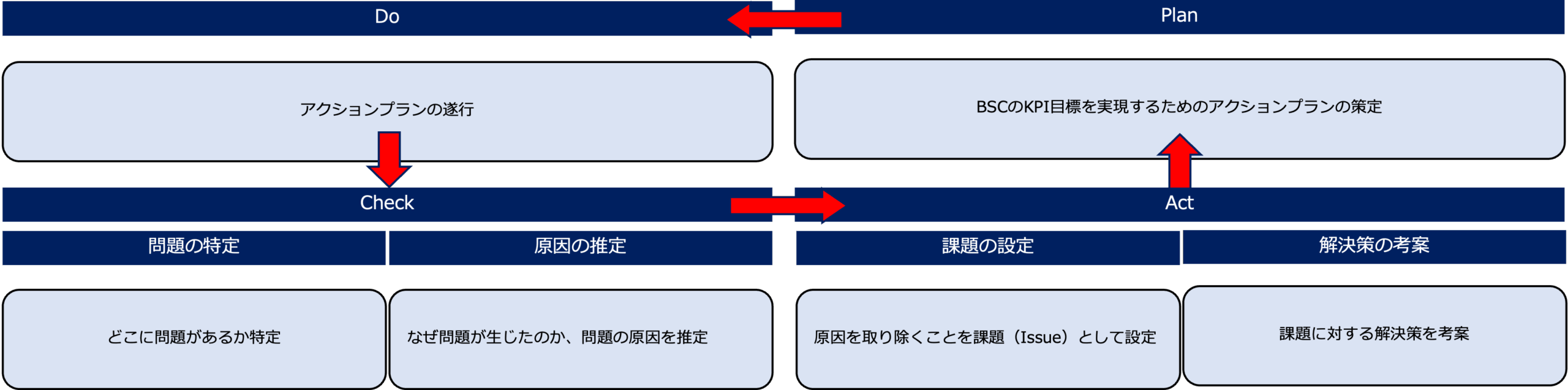

通常のマネジメントサイクルの場合、次のような流れになります。

- BSCやKPIで目標を管理している場合、Planで、BSCのKPI目標を実現するためのアクションプランを策定します。

- 次に、Doで、策定したアクションプランを遂行します。

- 次に、Checkで、目標と実績のGAPである問題を特定し、その根本的な原因を推定します。

- 最後に、Actで原因を取り除くことを課題、Issueとして設定し、課題に対する解決策を考案し、解決策を組み込んだPlanを策定します。

この2つを比較してみると、マネジメントサイクルのうちCheck(検証)とAct(改善)の部分が違います。

従来からあるマネジメントに対して、データドリブン経営が違う点、つまりデータドリブン経営の特徴は、次の2点になります。

①データやAIなどのデジタル技術を使って、できるだけ客観的な事実を基により適切な意思決定をするプロセスになっていること

②予測困難な時代、できるだけ成功の確度を上げるために、仮説と検証繰り返して業務課題を解決するプロセスになっていること

です。

具体的に見ていきましょう。

まず、データドリブン経営は、データやAIなどのデジタル技術を使って、できるだけ客観的な事実を基に、より適切な意思決定をするプロセスです。

具体的に言うと、データドリブン経営では、記述的分析(Descriptive Analytics)をし、原因を推定するとき予測的分析(Predictive Analytics)をし、解決策を考案するとき処方的分析(Prescriptive Analytics)をします。

この3つのデータ分析のうち、記述的分析は、BI(ビジネスインテリジェンス)を活用し、予測的分析と処方的分析はAI(人工知能)を活用します。

記述的分析は、過去や現在の状況を「見える化」する方法であるため、既存の構造化データ(RDBなど)を効率的に集計・可視化するBIのほうが適しており、予測的分析は、過去のデータからパターンを学習し、「未来を予測」し、処方的分析は、予測に基づいて「最適な意思決定・行動提案」を行う方法なので、大量で多様なデータから傾向を自動的に学習し、未来の値を予測し、人間には困難な最適解や推奨アクションを導き出すAIのほうが適しているからです。

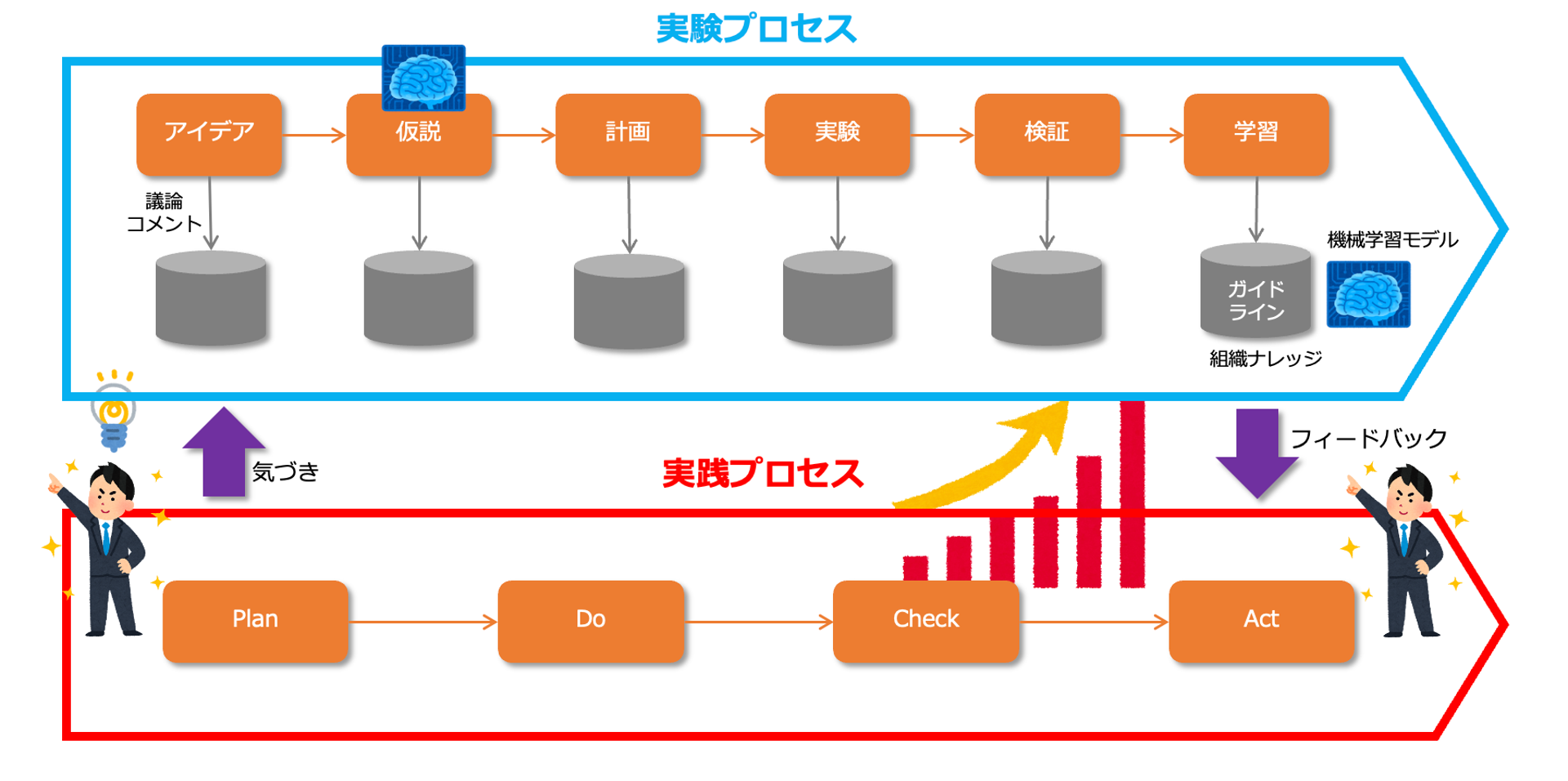

次に、データドリブン経営は仮説と検証繰り返して業務課題を解決する科学的マネジメントです。

データドリブン経営では、解決策を仮説として考え、ランダム化比較実験を通して、解決策の妥当性を統計的に検証し、誰もが実践できるよう、妥当な解決策をビジネスプロセスに組み込みます。

この実証された解決策(何をすればうまくいくか・何をすればうまくいかないか)と、それを組み込んだビジネスプロセスが組織ナレッジになります。

先行き不透明で予測困難な時代、これまでうまくいった方法を前提に計画、実行、検証、改善というPDCAサイクルをまわしても、前提自体が間違っている場合、うまく機能しません。

このような時代、環境の変化に応じて迅速に事業を変革・創出し続けるためには、環境の変化を察知して仮説を立て、実験してうまくいく方法を探してから、その方法を実践するという仮説検証型のアプローチのほうが有効です。

つまり、仮説検証を繰り返すことで体系的にナレッジ(何をすればうまくいくか・何をすればうまくいかないか)が蓄積され、持続可能性を高める、やればやるほど成功の確度が上がる仕組みをつくることが重要なのです。

最後に、データドリブン経営は、社員一人ひとりが自律的に課題を解決するマネジメントです。

データドリブン経営は、一部のマネジメント層だけが実施するのではなく、企業を構成するメンバー一人ひとりが、アイデアを出し、仮説を立てて自ら課題を解決するマネジメント手法です。

データドリブン経営によって、社員一人ひとりが透明かつ公平な評価の下、事業への貢献と、事業とともに成長する喜びを享受することで価値創造の企業文化が育まれていくのです。

内容

本サービスは、次の順で実施します。

- エンタープライズアーキテクチャ設計ワークショップ

- 戦略マップ設計ワークショップ

- 生成AIを活用した業務改善

- 現場レベルの制約理論(TOC)を適用した業務改革

- 経営レベルの制約理論(TOC)を適用した事業変革

エンタープライズアーキテクチャ設計ワークショップ

まず、企業の本質を考えることで、企業の仕組(エンタープライズアーキテクチャ)の全体像を定義します。

特に、次の2つの成果物が関係します。

ビジネスプロセス一覧

アプリケーション一覧

詳細は、エンタープライズアーキテクチャ設計ワークショップを参照してください。

戦略マップ設計ワークショップ

次に、お客さまの事業の戦略マップを設計し、その実現度合いを評価するKPIをBSC(バランススコアカード)として整理します。

詳細は、戦略マップ設計ワークショップを参照してください。

生成AIを活用した業務改善

まず、データドリブン経営を実践して、生成AIを活用した業務改善ができるようにします。

具体的なイメージは、「生成AIを活用した業務改善」を参照してください。

現場レベルの制約理論(TOC)を適用した業務改革

次に、データドリブン経営を実践して、現場レベルの制約理論(TOC)を適用した業務改革ができるようにします。

具体的なイメージは、「現場レベルの制約理論(TOC)を適用した業務改革」を参照してください。

経営レベルの制約理論(TOC)を適用した事業変革

最後に、データドリブン経営を実践して、経営レベルの制約理論(TOC)を適用した事業改革ができるようにします。

その際、AIを前提としたビジネスプロセスの再設計を行います。

具体的なイメージは、「経営レベルの制約理論(TOC)を適用した事業変革」を参照してください。

進め方

お客さまの実際の業務を題材にして、

1回2時間のセッション(5名まで)×N回をワークショップ形式で進めます。

※回数と日時は事前調整させていただきます。

ご費用

場所

オンサイトかオンラインで実施します。

オンサイトで研修を実施する場合、グループ演習ができる場所と、ネットワークで情報を共有できる研修用PCが必要になります。

オンラインで研修を実施する場合、グループ演習ができるWeb会議システムと、ネットワークで情報を共有できる研修用PC(イアホン含む)が必要になります。

お問合せ

企業の担当者の方へ

一度、詳細をご説明いたします。

お問い合わせは以下のメールアドレスにお願いいたします。

culnou_dx@culnou.com